华东师范大学“诠释学前沿系列讲座”第三讲《儒家经典的建构》

2022年11月16日晚,由华东师范大学诠释学研究所、“中国诠释学”上海市社科创新研究基地、华东师范大学涵静书院、华东师范大学哲学系联合举办的“诠释学前沿系列讲座(第一期)”第三讲《儒家经典诠释学的建构》于线上顺利举行。本次讲座由深圳大学哲学系景海峰教授主讲,华中科技大学哲学学院邵华副教授主持,近三百位师生于线上共同参与、讨论。

讲座伊始,景海峰教授初步阐明了儒学在中国传统中的重要地位以及如何促进儒家经典诠释的现代转化。这一阐述过程主要分为如何理解经典、对西方解释学的参照、经学传统的开掘及义理之学的阐释四个部分。

首先,经典是诠释学的基础概念。古典文化形态下的经典概念一般与文明的起源、思想的开端与价值系统的确定性相关;现代,经典的时间意义有所消减,更多强调的是一种范式、影响力,因此,空间性显得愈发重要。景海峰老师认为,经典是纵向思考的结果,暗含了实践的流变、思想的沉淀和历史的拣择。他强调,从历史上看,经典具有延续性,是“活”的形态,是作为文化传承过程中一个重要的环节而存在的。经典的形成往往有一个漫长的积累过程,它是对各种生活经验的总结与积聚。一经确立,经典便具有不变性。举例来说,儒家在解经时,用普遍主义的原则将经确立为天地之经纬,人伦之规则。经的典范性与生活的流变状态相区别,具有不可动摇的特征。

对经典的理解因时代而相异,则划分经典不可泛而概之。按照《墨经》分名之法,有“达、类、私”三种:达名之经典,在意思上较接近通常所说的“名著”;类名之经典儒家思想在中国历史上的地位,一般指人文社科基础性的历史名作;私名之经典,即一种文明形态的奠基之作。在儒学诠释中,私名之儒经,特指“十三经”;类名之儒典,诸如阳明等人著作;达名之儒籍,如现代大家之作。研究儒学诠释传统需要追根溯源,将其最核心的部分加以分析。

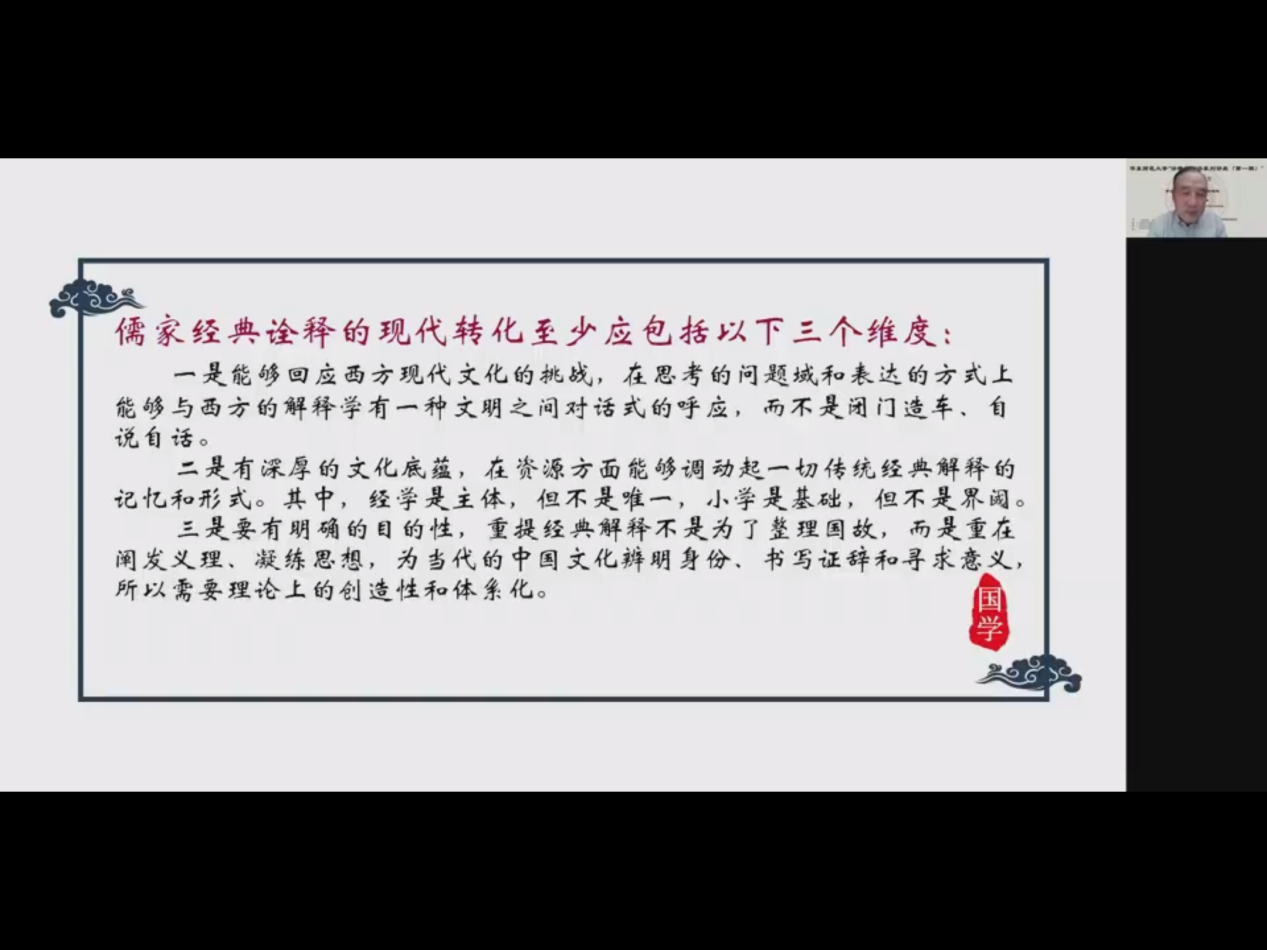

接下来,景海峰教授谈到儒家经典诠释现代转化的三个维度。

一是要参照西方解释学。儒家经典诠释学的建构要能回应西方现代文化的挑战,在思考的问题域和表达方式上与西方解释学有对话式的呼应,而不是闭门造车、自说自话。参照帕尔默的归纳,从词源上看,诠释学内涵的包括言说、说明和翻译三重向度。

言说主要指用口头的方式传递某种信息和旨意。清人陈澧曾从历史演变的角度区分了“以声达意”和“以形达意”儒家思想在中国历史上的地位,儒家思想在从口传方式转换为文字(竹帛),再形成大规模典册的形态转变的过程中,产生了经典的文本。

作为“说明”的诠释,承担着更多的还原文本意义的责任。景海峰教授提到,任何富有意义的解释活动往往与说明的展开联系在一起,诠释过程中说明的依据和理由实际上远远离开了意义的原初性,以极大的扩张性注入大量后人在理解中产生的新理解儒家思想在中国历史上的地位,使经的资源愈发丰厚。

翻译现象是诠释学的核心。陈澧言“有翻译则能使别国如乡邻”,翻译涉及到跨语际传通和不同的文化系统在意义上的交流方面所要面对的方式和技巧。

二是开掘经学的传统,在资源方面调动起一切传统经典解释的记忆和形式。其中,经学是主体华东师范大学“诠释学前沿系列讲座”第三讲《儒家经典的建构》,但不是唯一,小学是基础,但不是界阈。离开经学,中国诠释学也无从谈起。

严格来讲,经的解释始于孔子,而经的系统化成于汉代。在经学发展的过程中,“扩经”未曾停止。扩张与不同的理解使经具有复杂性,模糊性,协调系统划分与追求历史上经学的整体性之间的矛盾是建构儒家经典诠释学的一个重要维度。

三是阐扬义理之学。重提经典解释不是为了整理历史线索华东师范大学“诠释学前沿系列讲座”第三讲《儒家经典的建构》,而是重在阐发义理、凝练思想,为当代的中国文化辨明身份。在这一部分,景海峰教授区分了作为经学的儒学与作为哲学的儒学。现代意义中的儒学很大程度上是哲学化了的儒学。在实证意义上梳理经学只是经学诠释的一个面向,要发展儒家经典的诠释学,重在发展其义理方面——从其理学的学术形态中汲取营养。向哲学义理的选择是与“中国哲学”这个学术概念与体系的形成相伴的,构成儒学现代转化的哲学路径。正如熊十力谓:“余以为经学要归穷理、尽性、至命,方是哲学之极旨。”

在问答环节,景海峰教授对在如何看待道家、佛教经典诠释这一问题的回答中以中国历史中儒家诠释的主流地位进一步强调了中国诠释学要以儒家经典为中枢,但他同样表明了不能排斥其他典籍的经典诠释学,而是要使三者相融、相互借鉴的思想。本次讲座在热烈而友好的提问中圆满结束。

(撰稿:吴育恩)