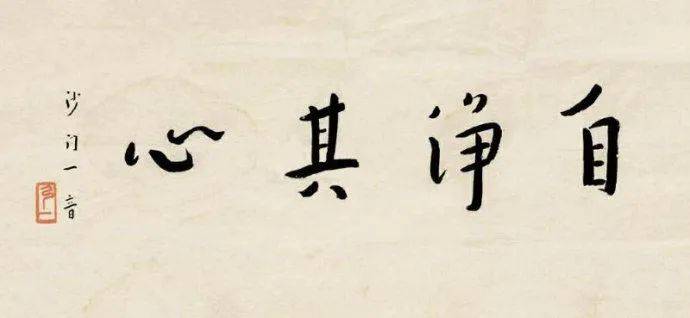

中国文化的心性化:以生命为中心,重主体性与内在道德性

中国文化的心性化:以生命为中心,重主体性与内在道德性

一、前言

什么是心性化?心性化即是中国传统本有之文化之基本性格与发展方向,牟宗三说:“中国文化之开端,哲学观念之呈现,着眼点在生命,故中国文化所关心的是‘生命’”,“中国哲学以‘生命’为中心。儒道两家是中国所固有的。后来加上佛教,亦还是如此。儒释道三教是讲中国哲学所必须首先注意与了解的。二千多年来的发展,中国文化生命的最高层心灵,都是集中在这里表现。对于这方面没有兴趣,便不必讲中国哲学。对于以‘生命’为中心的学问没有相应的心灵,当然亦不会了解中国哲学”。

与“生命”相关联,是重人的“主体性”()与“内在道德性”(),即重人的“心性”,故中国文化之基本性格与发展方向即是“心性化”。

太虚大师认为,中国佛学的特质在“禅”,大师在其《中国佛学》中说:“什么叫特质?无论什么东西,都有许多因缘和合乃成。而所成的东西,一个有一个的特质,一类有一类的特质,因为他各有各别的特殊质素。现在讲到中国佛学,当然有同于一般佛法的;然所以有中国佛学可讲,即在中国佛学史上有其特殊质素,乃和合一切佛法功用,而成为有特殊面目与系统的中国佛学。其特殊质素为何?则‘禅’是也。”

中国佛学的特质在“禅”,禅宗也不例外,甚至更具有代表性,而其中最重要、最核心的部分无疑是指“心性”。因为重视心性的作用,故禅宗亦称为“心宗”。

无独有偶,在中国传统文化中,儒家学说发展到宋明儒学的阶段,除了以二程(程灏、程颐)、朱熹为代表的程朱理学之外,同时形成了另外一个重要的派别。因为这个派别也特别注重“心”的作用,其代表人物为陆九渊和王阳明,故与“程朱理学”相对而被称为“陆王心学”。

二、隋唐时期佛教兴起的必然性

佛教传入中国,在早期的传播过程中,无论是安世高的小乘安般禅法,还是支娄迦谶的般若经典,对当时社会在思想的层面上都没有产生太大的影响。而儒家思想作为三代文化最主要的继承者,在经过先秦时期的阶段性发展之后,已然以显学的姿态而蔚然成为中国传统文化的主流。

这一状况在汉武帝采用了董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的思想政策后得到了强化,儒家思想终于在官府的大力推动下,取代了汉初休养生息的“黄老之术”,而成为整个中国社会的指导思想。此后在官方力量长期提倡和推行教化的作用下,使得儒家思想能够深入到社会的各个层次,而最终成为维系中华民族的精神纽带。同时官府设立太学作为专门从事于儒家经典研究的机构,从而促进了两汉经学的发达。

精通儒家经典,遵守儒家的伦理道德规范,成为了当时人们可以致仕,官府用来选拔人才的途径。这些都是佛教传入初期所无法比拟的。

当然佛教对当时社会也并非一点影响都没有,由于盛行长生术,当时就有一些道士、方士的导引术、方术之类的流行。而安世高的小乘禅法因为与之相类似,所以也被认为是导引术、方术之类而所接受。安世高相传是有神通的高僧,他对当时社会的影响也与之有关。与之相比较,对佛教而言更为重要的由支娄迦谶传入的般若思想,要远到两汉之后的魏晋南北朝时期,才在魏晋玄学的思想背景下,开始在思想的层面上对中国社会产生影响。

儒家思想整体可以用“内圣外王”来做简单的概括,而两汉经学则正是儒家思想有关“外王”部分的充分发展,“经世致用”成为了经学的特质,而后来这一特质逐渐为“训诂考据”所代替,经学逐步沦落为繁琐的章句注疏之学,成为了许多人追逐名利的工具。

与两汉经学在思想上日渐趋于贫乏的同时,整个社会风气的堕落与政治上的混乱,使得儒家伦理道德思想对当时人们行为的规范作用逐渐丧失。追求摆脱一切束缚的绝对自由、追求远离现实的玄虚也开始成为魏晋时期的主要精神面貌,“越名教而任自然”则是这一状况的最好表达。社会风气的堕落使得人们不再愿意遵守于儒家伦理道德的约束,而政治上的动荡与混乱,则使得人们为了躲避杀身之祸,逐渐从评论时政的“清议”转而为远离现实、玄远虚无的“清谈”。作为清谈的特定内容,“三玄”(《老子》《庄子》《周易》)受到了广泛的重视。

而对摆脱一切束缚的绝对自由的追求,不可避免的导致了魏晋士人从最初的“恃才放旷”堕落到后来的“无才放荡”,在玄学理论指导下的社会实践层面上的弊端也日益突出。由此,魏晋玄学从理论上对先秦道家思想做出充分发展之后,也随之走到了它的尽头。随着两汉经学与魏晋玄学的衰落,佛教的兴起成为了必然。人们不再把佛教仅仅等同于方术来看待,而在佛教传入初期不被人们理解与重视的般若思想,却在魏晋玄学“玄风大畅”的思潮下,展示了其不可比拟的魅力,引发了人们无限的兴趣与向往。

谈到佛教般若思想兴盛的原因,黄忏华说:“般若性空义的研究在这个时期大盛的原因,实在于当时时代思潮的影响。佛教的教理和此土先秦诸子中老庄的学说比较相近,所以初入此土就和黄老并称。到三国时代魏正始年中,何晏、夏侯玄、王弼等,祖述老庄,专谈玄理,时人叫作清谈。渐次而有所谓‘竹林七贤’出现,崇尚虚无,遗落世事。像这样,老庄玄理为魏晋清谈所依托,而般若空观和老庄玄理相似,所以为晋人所乐道,从而般若性空之学随老庄虚无之说而风行。”

而谈到佛教般若思想在魏晋时期的传播过程,吕澂在《中国佛学源流略讲》中说:“就佛教学者说,他们中一小部分原与玄学者出身相同,又由于佛学当时还不能独立,必须资取玄学家的议论,因而般若学说必然与玄学学说接近。当时几位名僧都与名士有往来,清谈学问,名僧、名士,往往并称。这样,一方面影响了佛学的研究,使它把重点放在与玄学类同的般若上,以致佛学玄学化;另一方面,不仅用老、庄解佛,同时还以佛发展老、庄,般若学说这种理论上的不纯粹,直到罗什来华,大量译出佛典,传播龙树之学以后,才逐渐扭转过来,走上佛学自身的独立途径”。

这可以说是概括了般若思想传播过程的一般状况。

在魏晋南北朝长达三、四百年的时间内,佛教典籍不断传入、翻译,人们对佛教的认识也从最初的附会、格义,逐渐上升到义解、证解的阶段。通过数代人不懈的努力,佛教终于在中国这片古老的大地上生根发芽佛家思想对中国传统文化的影响,并且长成了参天大树。与因为失去了儒家伦理道德约束而走向堕落放荡的魏晋士人相比,佛教严格强调持守戒律,无疑像淤泥中盛开的莲花一样,不落俗尘而高雅圣洁。同时,喜欢谈玄论道的人们还惊奇地发现,佛教中的般若思想竟然有如此丰富的内涵,以至于形成了“六家七宗”这样对般若思想的专门研究,而这些人当中,以出家人为代表,也包括有在家人,这表明佛教思想的影响已经由最初的只是针对佛教徒逐渐扩大到了整个社会。

以般若思想被广泛关注作为契机,中国社会对佛教的认识也越来越深入,并且以判教的形式对其做出了整体的把握。对佛教义理的理解,也从最初的混乱芜杂走向了清晰条理。当智者大师在对魏晋南北朝判教做出“南三北七”的总结后,在此基础上又明确地提出了天台判教。以此为标志佛家思想对中国传统文化的影响,佛教在中国的发展终于迎来它的黄金时期。

三、禅宗的心性化及其影响

早期传入汉地的佛教,在印度佛教的影响下,是重禅定解脱的。如僧睿《关中出禅经序》中说:“禅法者,向道之初门,泥洹之津径也。……夫驰心纵想,则情愈滞而惑愈深;系意念明,则澄见朗照而造极弥密。……故经云:无禅不智,无智不禅。然则禅非智不照,智非禅不成。大哉禅智之业,可不务乎。”

慧皎《高僧传·习禅篇》中说:“禅也者,妙万物而为言。故能无物不缘,无境不察。然缘法察境,唯寂乃明。犹渊池息浪,则彻见鱼石。心水既澄,则凝照无隐。……是以四等六通,由禅而起;八除十入,籍定方成。故知禅定为用大矣!”

在这里,禅定被看做是趋向解脱的必由之路。随着佛教在中国的传播,许多社会精英也不断加入到佛教传播的队伍中来,中国传统的儒家伦理思想和思维模式,也在潜移默化中影响了佛教。同样佛教的兴起,也不可避免的对中国社会在思想层面上产生影响,其影响的直接结果,就是导致了传统儒家思想的复兴。因此,佛教在传播的过程中,与中国传统文化思想的影响往往是相互的。

儒家思想发展到宋明时期,以理学作为最主要形式,重新焕发了其蓬勃的生命力。而佛教在这一时期对儒家思想的影响,则主要是来自于禅宗心性论的影响。

在中国传统中,儒家主张以人为本,重视人的心性,重视自我修养,“自天子以至于庶民,壹皆是以修身为本”(《大学》)。并且在很早的先秦时期,儒家思想中就充分展开了对人性问题的探讨,提出了性善、性恶、性非善恶等对人性本质不同的看法。在这一传统的影响下,佛教也由印度佛教只注重抽象的理论思维与繁琐的名相分析,转向中国佛教的注重日常伦理与心性问题,从印度出世的山林佛教,转向中国入世的人间佛教,从早期的重禅定解脱,逐渐转向了重禅定解脱内在超越的依据,即重心性。

这种转变尤其以禅宗为代表,如六祖《坛经》中说:“惟论见性,不论禅定解脱”(《行由品》)。“外于一切善恶境界心念不起,名为坐;内见自性不动,名为禅”。“外离相即禅,内不乱即定,外禅内定,是为禅定”(《坐禅品》)。把禅定归到心性上讲,可以说是佛教向心性化转化与发展的一个重要表现。

所不同的是,在先秦儒家那里,《孟子》讲心性论,更多的是和讲修养的方法论结合在一起,“尽其心者知其性,知其性者可知天”。《中庸》讲心性论,则是和本体论结合在一起,“诚者,天之道也,思诚者,人之道也”,“诚者,非自成己也,所以成物也”,“唯天下至诚,为能化”,“至诚如神,诚者自成,而道自道也。诚者物之始终,不诚无物”,“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣”。

《孟子》讲心性论虽然涉及到“天”的概念,但他并不就“天”而讲宇宙论。在先秦儒家那里,讲宇宙本体论的是《周易》,“大哉干元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流行。大明终始,六位时成。时乘六龙以御天。干道变化,各正性命,保合太和乃利贞。首出庶物,万国咸宁”。同时《周易》也讲“形而上者谓之道中国文化的心性化:以生命为中心,重主体性与内在道德性,形而下者谓之器,继之者善也,成之者性也”,这是在就心性而讲本体论。虽然先秦儒家那里涉及到了就心性而讲本体论、就天(干)道而讲宇宙论等,但并没有明确把二者统一起来。

与先秦儒家不同的是,佛教在重视心性论的同时,是直接把心性本体论与宇宙论统一起来讲的,“三界唯心,万法唯识”,这是就心性而直接讲本体宇宙论。而对心性染、净的进一步认识,最终形成了佛教虚妄唯识、真常唯心等理论系统,洋洋大观,推征精密。而禅宗在佛教大乘中观般若思想和涅槃佛性论的基础上,受到传统儒家心性论的影响,提出了“即心即佛”“顿悟见性”“自性自度”的主张,更是把心性论与本体宇宙论结合起来,把佛教心性论发展到一个前所未有的高度。

在佛教重视心性论,以心性而讲本体宇宙论的影响下,尤其是佛教发展到禅宗六祖慧能,在以《坛经》为标志的彻底心性化思想的影响下,儒家思想发展到宋明阶段,对先秦儒家的就心性而讲本体论、就天(干)道而讲宇宙论等相关思想,在继承的基础上做出了进一步的发展,也开始把二者结合、统一起来。

周敦颐说:“‘大哉干元,万物资始’,诚之源也;‘干道变化,各正性命’,诚斯立焉”。又说:“元、亨,诚之始;利、贞,诚之复”(《通书》),这已经是就心性而讲本体宇宙论,把二者结合、统一起来的讲法了。程明道讲“仁者与天地万物为一体”,还讲“只心便是天”;陆九渊则说的则更明白:“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”。这都是就心性而讲本体宇宙论,把二者结合统一的讲法。冯友兰在《中国哲学简史》中也说:

“‘宇宙心’是印度对中国哲学的一大贡献,在佛教传入中国之前,中国哲学只讲‘人心’,却没有‘宇宙心’。道家所讲的‘道’按老子给它的解释,说它是‘玄而又玄’,也还不成为宇宙之心。在佛教传入中国,经历了本章所论述的这个时期(魏晋南北朝时期)以后中国文化的心性化:以生命为中心,重主体性与内在道德性,中国哲学不仅有了‘心’的理论,而且还有了‘宇宙心’的理论”。

其实这里的“人心”,就是指单就心性而讲本体论,“宇宙心”则是指就心性而讲本体宇宙论。

禅宗心性思想对宋明理学尤其是陆王心学的影响,也表现在儒家内部,理学对心学的批评上。或曰:陆子静言论风旨“全是禅学,但变其名号”(《朱文公文集》卷四十七,《答吕子约》之十七);“金溪学问,真正是禅”(《朱子语类》卷一百二十四);或曰:象山之学“大抵用禅家宗旨,而外面却又假托圣人之言佛家思想对中国传统文化的影响,牵引就释意”(《朱文公文集》卷三十五《与刘子澄》);“象山阳儒阴释”(《学札通辨》自序);这是批陆学的。或曰:

“世之议先生(王龙溪),不一而足。夫良知既为知觉之流行,不落方所,不可典要;一着功夫,则未免有碍虚无之体,是不得不近于禅。”或曰:“阳明先生之学,有泰州、龙溪而风行天下,亦因泰州、龙溪而失其传。泰州、龙溪时时不满其师说,亦启瞿昙之秘而归之师,盖跻阳明而为禅矣。”

这是批王学的。冯友兰认为:“新儒家的主要来源可以追溯到三条思想线路。第一,当然是儒家本身。第二,是佛家,包括以禅宗为中介的道家,因为在佛家各宗之中,禅宗在新儒家形成时期是最有影响力的。在新儒家看来,禅与佛是同义语;前一章已经讲过,在某种意义上,可以说新儒家是禅宗合乎逻辑的发展。……”

这是在某种意义上已经把宋明理学与禅宗等同起来了。

从这些来自于儒家内部的评述看,心学近似于禅成了其招致批评的最主要的原因。在佛教大乘宗派中,禅宗因为特别重视“心”的作用,故而亦被称为“心宗”。而在宋明理学中,陆王学派也特别重视“心”的作用,故而亦被称为“心学”。由此可见,禅宗对心学的影响也就不言而喻了。

四、结语

佛教从传入中国之始,就面临着中国化的问题。佛教中国化的过程,其实就是在受到中国本土文化的影响之后,由印度佛教的重禅定解脱向中国佛教的重心性转化的过程。

佛教中国化的本质,就是心性化。佛教中国化的过程,就是佛教心性化的过程。佛教彻底心性化,其标志性的宗派是禅宗,标志性的人物是六祖慧能,标志性的典籍则是《坛经》。

在佛教心性化,尤其是禅宗彻底心性化的影响下,儒家思想逐渐从两汉时期重“外王”的经世之学转向了宋明时期重“内圣”的心性之学。儒家思想发展到宋明理学阶段,无论是程朱理学还是陆王心学,都明显受到了佛教心性化思想的影响。尤其是对陆王心学而言,从陆九渊的“宇宙便是吾心,吾心即是宇宙”,到王阳明的“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物”,甚至再到龙溪学派王东涯的“无心之心则藏密,无意之意则应圆,无知之知则体寂,无物之物则用神”,才完成了彻底的心性化。

由此可见,中国传统文化中“儒、释、道”三家彼此之间的影响,与其说是单向的,不如说是双向的、相互的,这在中国传统文化的发展过程中体现得尤为明显。