郑霞:印从书出与“印外求印”

郑霞:印从书出与“印外求印”

(点击上图, 一键下单)

本文选自《书画世界》杂志2013年9月号

—— 精英论坛

从“印中求印”到“印从书出”

——兼论篆刻的本源问题

文/郑霞

浙江大学

内容提要:中国是重人文的国家,完全技术、技法的东西地位比较低下,只有被文“化”过以后才会有卓越的身份和地位。正如紫砂壶,由于陈曼生等人的制作而方身价百倍,篆刻艺术更是如此。当然,文人介入篆刻最为重要的在于赋予简单的实用技术以理念,从而构成内在的文化学术支撑。故本文拟就文人篆刻发展的两大理念——“印从书出”与“印外求印”做一些梳理,一起见出其内在的发展理路和阶段。

关键词:文人篆刻;“印从书出”;“印外求印”

文人篆刻是相对于秦汉玺印而言。通常认为,秦汉玺印的作者多以工匠为主,而明清时期的篆刻作者则是以文人为主,故就作者身份而论,笼统地将明清篆刻称之为文人篆刻。中国是重人文的国家,完全技术、技法的东西地位比较低下,只有被文“化”过以后才会有卓越的身份和地位。正如紫砂壶,由于陈曼生等人的制作而方身价百倍。篆刻艺术更是如此,当然,文人介入篆刻最为重要的在于赋予简单的实用技术以理念,从而构成内在的文化学术支撑。故本文拟就文人篆刻发展的两大理念——“印从书出”与“印外求印”做一些清理,一起见出其内在的发展理路和阶段。

一、“印内求印”

—— 对“印宗秦汉”理论的误读

“印宗秦汉”的篆刻学习理念是元人吾丘衍在《三十五举》中最早提出的,至今仍然作为学习篆刻的不二门径。在“印宗秦汉”审美观的指导下,模拟秦汉印章,回归玺印传统是早期文人篆刻学习和创作的基本共识,然而认真研究明末清初的印坛,尤其是浙派的兴衰会发现,随着人们对汉印认识的逐渐深入,在汉印仿作与玺印原作不断接近的情况下,一些问题已经暴露了出来。其问题首先是斤斤于秦汉印的印面和印文,使得篆刻者深陷其中,不能自拔。其次是局限于刀刻,使得篆刻斩断了自身的源头,从而无源头活水注入,最终干涸枯竭。

军司马印

尽管丁敬对这一创作模式进行了新的探索和尝试,也取得了相当不错的成绩,但是,浙派却几乎是昙花一现,过早地衰落,一定意义上从侧面反映出秦汉玺印仅就其结果而言,可供人们开发的资源几近枯竭。其问题就出在对于“印宗秦汉”理念的误读上。这里的误读一方面是着眼于秦汉玺印的结果,即把玺印本身当作了学习的对象,这其中又有两个层面的区别:一种是将“印宗秦汉”理解为就是以逆向工程倒推的方式来琢磨秦汉玺印的刻凿方式,一种则是更等而下之的去追求秦汉印文的形式构成,从而模仿其外形,亦步亦趋,其结果自然可以想见。这种错把现成结果作为学习取法的对象和源头,从印中去找印的出路——“印中求印”——这种简单的篆刻理念终究不是篆刻发展的长远之计。叶铭在他所写的《赵撝叔印谱·序》中最早对“印中求印”理念进行了概念界定,称:“印中求印者,出入秦汉,绳趋轨步,一笔一字胥有来历。”由此可见,“印中求印”就是对秦汉玺印的印文字形的模仿。当然,事实上,就浙派早期印家如丁敬等人则是要高于这一层面,如前面所言,他们是通过对秦汉印文的线性倒推出刻凿的方式,虽然同样是琢磨印文,但他们的高明之处是其目的在于产生此等效果的方式,从而找出一种“切刀”的手法。另一方面的误解则是将“秦汉”僵化为一个时间概念,即认为学习篆刻只能学习秦汉时期的印章,从而限制了自己的视野,但凡南北朝的官私印、唐宋官印以及元押等等全部被拒斥在取法之外,如此一来,视野愈来愈狭窄,格局愈来愈小,水涸源尽只是早晚的事。以至于后期浙派愈来愈局限于自家的方式本身,为其所囿,是故“后起而早亡”,因此,篆刻艺术如何突破“印中求印”的限制,真正走出对“印宗秦汉”的误区,成为摆在清代中期印人面前的首要问题。

二、“印从书出”

—— 对“印宗秦汉”

理念的深化和活用与浙派相对程式化的印风不同,乾隆时期印坛的另一位重要印人——邓石如的印章创作,以迥异于时风的创作思路,为清代中叶印学观念的变革提供了有益的启示。与蒋仁、黄易等浙派中坚同时代的邓石如并没有受到时风的影响,他大胆地以小篆文字入印,并将其婀娜、流动的篆书书风融入其中,形成了在印章中表现书法美的独特印风。邓石如“引书入印”的创作方法最早由魏锡曾概括为“印从书出”的印学理论。在《吴让之印谱跋》中,魏锡曾将浙派与皖宗作了对比,他首先总结了浙派“后起而先亡”的原因,然后提出:“若完白书从印入,印从书出,其在皖宗为奇品,为别帜。”魏锡曾认为浙派早衰的原因是因为其后人固守刀法而陷入“印中求印”的困境,而邓石如的“引书入印”恰好是篆刻艺术创新的成功经验。可见“印从书出”论的提出,不仅仅是由于书法的介入将印章刻得好坏的问题,在这里而是已经上升到流派存亡、开宗立派的大问题上。

军曲侯印

事实上,在早期篆刻中,将个性化的篆书引入印章中的创作方法,已经由明末的朱简尝试,但朱氏并未成功,之所以未能取得成功,研究者认为关键在于其所取法的是赵宧光的草篆,而并不是自己的手笔,这就决定了朱简在创作中并不能充分地运以己意。这一点,恰恰为邓石如所克服,从而使书法与印章相辅相成,达到“书从印入、印从书出”的境界。但这种结论稍加分析就会发现问题:如果说只有运用自家的篆书才能驰骋己意,那么秦汉玺印呢?秦汉玺印的凿刻者无自家面目的篆书。所以,这其间的关键应该在于是什么样的篆书适合入印?所以这又牵涉到对于“印宗秦汉”理念的理解上。

千人督印

如前文所言,明末清初印家对于“印宗秦汉”的理解大抵停留在秦汉玺印的现成印章上,并未进一步追问印章的来源。印章的形成有两个步骤:一是写,一是刻。通常大家的想法会停留在“刻”的层面上,即认为印章自然是刻出来的,从而忽略了“写”的环节,所以,从这个角度来看,印章的命名再准确不过的是“篆刻”:篆加刻。由此,要学习和取法秦汉玺印,仅仅是模拟其行迹自然是不够的,而应该对其进行还原。一方面是通过行迹还原如何刻的刀法,这一点是浙派初创时几家所做的工作;一方面则是进一步还原如何写,包括写的方式方法和所写字迹如何,等等。而后一个环节恰恰是浙派诸家所未及之处,邓石如的“印从书出”真是在这方面的突破,从而还“印宗秦汉”以本来意义。事实上,秦汉玺印的成就也正在此。众所周知,秦之文字有八体,其中一体即是摹印篆,王莽六体也有缪篆用来摹印,所以说,如果没有专门的书体用于摹印,则摹印之事也就不可能。

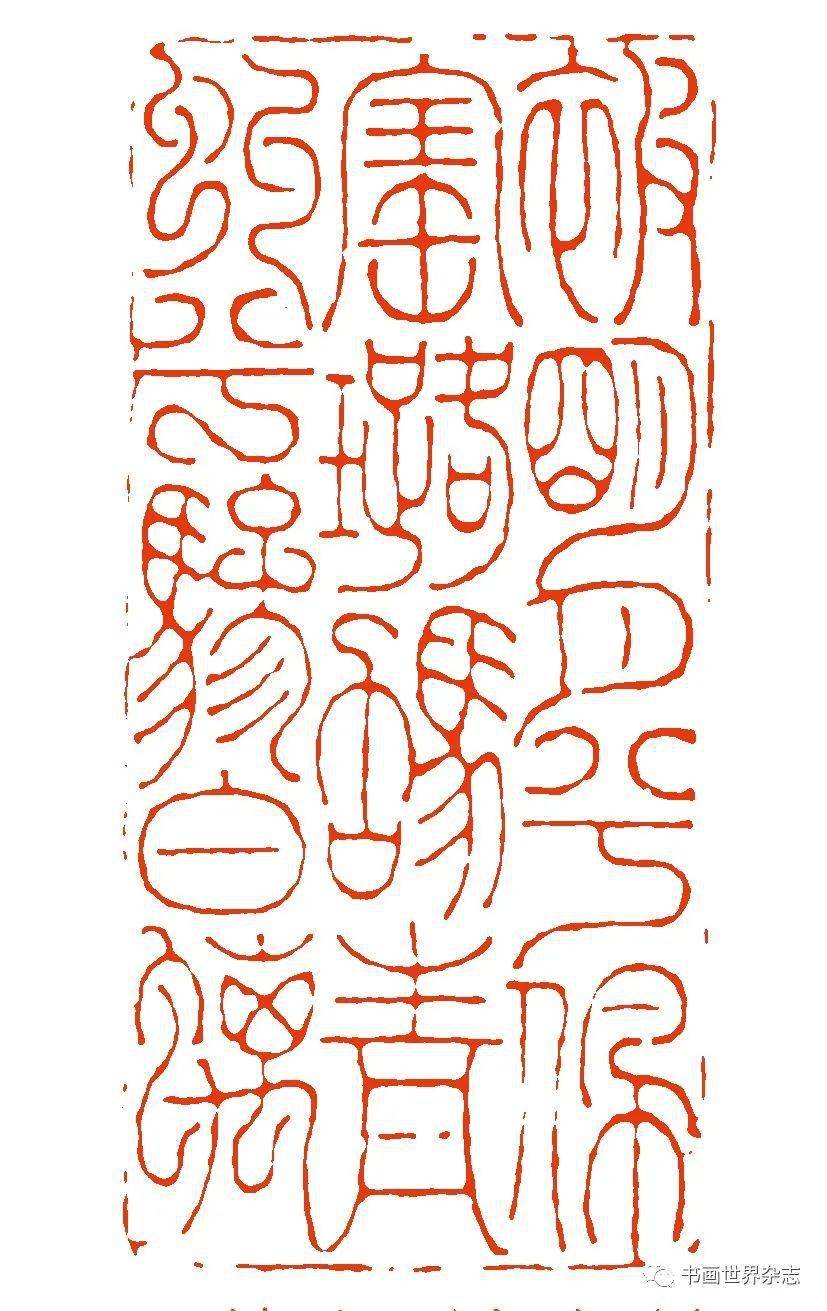

邓石如 被明月兮佩宝璐驾青虬兮骖白螭

通过以上的分析可知,浙派诸家仅有刻,没有书,自然不能长久,也就是说尚未找寻到篆刻的源头所在;而朱简以明人赵宧光草篆入印失败的原因不是因为草篆不是其自己的书体,而是未能找到适于摹印的书体。邓石如的成功就在于“印从书出”既找到了篆刻的源头,有找到了准确的书体。邓石如的“印从书出”改变了“印中求印”模式下直接从古代印章原型中寻求依据的状态,而是依靠其深厚的书法造诣学养不断丰富其印章艺术内涵,影响了印章美学观,推动了篆刻艺术的发展。“印从书出”的创作方法,成为邓石如之后的杰出印人在艺术实践上的必修。

三、“印从书出”理念

与篆刻本源之内在关联

本源一词指的是本质之源,就篆刻而言是指篆刻成为篆刻并能自成而持续发展的动力所在。篆刻的本源就是篆刻本身,也就是篆与刻,篆、刻以及两者之间的契合。

邓石如 江流有声断岸千尺

篆,在这里自然是指篆书,但并非所有的篆书都能用来摹印。秦时的摹印篆,王莽时期的缪篆都是入印的文字,根据现在所能掌握的秦汉印文可以判断,它和现在所传下来的秦汉篆书碑刻,如秦《峄山碑》、汉《袁敞碑》等有着很大的区别。清人谢景卿在《汉印分韵》序中说:“秦书有八体,五曰摹印。汉时有六书,五曰缪篆。所以摹印也、缪篆固别有一体,屈曲缜密,取纠缪之义,与隶相通,不尽与说文合要。其损益、变化具有精意中国印章历史文化,不可磨灭,章法配合浑穆天成,不可思议。”可见,要用来摹印郑霞:印从书出与“印外求印”,篆书只是标准体的说文字体肯定是不行的,而是要“屈曲缜密”,并且“与隶相通”,这样的文字的确比较适于放入方寸的印面中,尤其是篆刻白文更宜填满印面,饱满充实。邓石如的弟子包世臣云:“山人尝言,刻印白文用汉,朱文必用宋。然仆见东坡、海岳、鸥波印章多已,何曾有如是之浑厚超脱者乎!盖缩《峄山》《三坟》而为之,以成其奇纵于不觉。”

邓石如篆书之一

摹印篆和缪篆都是用于白文印的最佳书体,但施之于朱文则明显不能将篆书线条的魅力施展出来,所以邓石如认为“朱文必永宋”,宋的篆刻是什么样?依包世臣所列苏东坡、米元章和赵孟頫之印章看则是圆朱文一路。在邓石如看来,秦汉时期是解决了白文印的用篆问题,而宋代以来则是解决了朱文印的用篆,这是他取法的两大源头。而最终成就他的则又是包世臣所言的“缩《峄山》《三坟》而为之”,一个“缩”字道尽邓石如的手段。《峄山》之所以不能直接入印,要化成缪篆才行,原因就在于上下过于伸展,字与字难以合拢于方寸之地,需要“缩”,就是谢景卿所言的“与隶相通”。至此,我们就明白了邓石如所开创的清人篆书的风格大势正是在篆书中化入隶书的笔法,这样的篆书既救活了的篆书,同时又巧妙地完成了新一轮的篆刻用篆,尤其是朱文用篆的问题。

邓石如篆书之二

刻,一般论篆刻总会将之落于“刻”字上,但就篆刻本身而言,则会有两种途径:一种是弱化“刻”的主导地位,“刻”为篆服务,也就是说,“刻”这一手段是为了传达“篆”,其高明取决于传达“篆”的准确与否;一种则是强化“刻”本身的技术,刀刻痕迹才是其追求的重点,刀法是其核心目标。但不管怎样,在篆刻中,“刻”肯定占有重要的地位,“篆”再重要,总还是要刻出来才能成为篆刻,因此郑霞:印从书出与“印外求印”,研究刀法成为明清印人早期的重要工作。其中尤以浙派诸家最为典型。

丁敬 千顷陂鱼亭长

浙派篆刻家通过秦汉印面文字斑驳的线条外轮廓,力求还原秦汉印的凿刻方法——刀法,其结果是采用了“切刀法”。“切刀法”的要点在于用刻刀一角自上而下切刀入石,然后一刀紧一刀连贯前行切出一根根线条,如此刀法切出的线条斑驳苍茫,浑朴劲健,但同时也会存在很大的问题,就是线条是一刀一刀衔接而成,故难以表现线条运行的时间性格。段玉裁在《说文解字注》中认为“切”字,谓“以刀切物,苟取整齐,不顾长短纵横”,“不顾长短纵横”正说到了切刀的弊端所在。浙派一路刀法下的篆刻其弊正在于不能将文字线条的生成、运动魅力彰显出来,反倒是限制了线条魅力的表现,白文印尚能在一定程度上弥补其不足,一到朱文印上其弊端马上爆发出来,一目了然。

黄易 一字值千金

这就不得不承认邓石如的高明。邓石如朱文所采用的篆书则是其自身的书法风格,其特点就在于“与隶相通”,也就是说他的篆书中参入了隶书的用笔。我们知道,隶书的笔法不同于秦篆处一方面在于波磔笔画的出现,一方面则是化篆书之圆转为方折。波磔自然不会施之于印,邓石如采用的乃是将方折之笔化入篆书中。方折之笔在印面中,其天然凑泊地吻合了刀刻的特点,正是在这一点上中国印章历史文化,书法和刻法完美地结合在一起:它既是邓石如篆书风格之所在,又是入朱文印的最佳摹印书体,同时则有暗合于刻刀的运行特点,可谓一举而三得。赵之谦曾有诗自负的说:“古印有笔尤有墨,今人但有刀与石;此意非我无能传,此理舍君谁可言⋯⋯”这里的“古印”应该包括秦汉人,还有早于赵之谦一百年的邓石如,正是邓石如的“以书入印”,“印从书出”才有篆刻的“有笔尤有墨”。而赵氏所批评的“今人”自然是指浙派诸家,一味纠缠于刀法、刻法而不能自拔,当然是“但有刀与石”了。

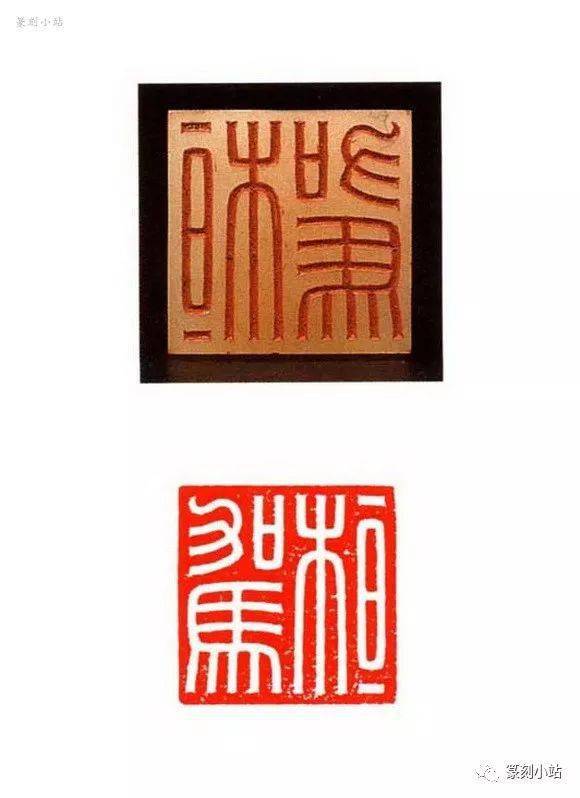

赵之琛 陈鸿寿印

所以,由此可见,篆刻的本源就在于篆刻本身,但“篆”与“刻”两者缺一不可,同时,两者又要完美的合二为一,从此源头中流出的篆刻才能长久永昌。

参考文献

[1]沙孟海. 印学史[M]. 杭州:西泠印社出版社,2006.

[2]韩天衡. 历代印学论文选[M]. 杭州:西泠印社,1985.

[3]韩天衡. 中国印学年表[M]. 上海:上海书画出版社,1993.

[4]刘正成. 中国书法全集·邓石如卷[M]. 北京:荣宝斋出版社,1995.

[5]高惠敏, 王冰. 邓石如印谱[M]. 北京:中国书店出版社,2007.

[6]齐渊. 赵之谦编年印谱[M]. 南昌:江西美术出版社中国印章历史文化,2008.

[7]王家诚. 赵之谦传[M]. 南昌:百花文艺出版社,2007.

[8]齐渊. 赵之谦书画编年图目[M]. 上海:上海古籍出版社,2005.

[9]黄惇. 中国古代印论史[M]. 上海:上海书画出版社,1994.

[10]曹锦炎. 古代玺印[M]. 北京:文物出版社,2002.

[11]叶其峰. 古玺印通论[M]. 上海:上海古籍出版社,2003.

[12]叶其峰. 古玺印与古玺印鉴定[M]. 杭州:文物出版社,1997.

[13]印学论丛[J]. 杭州:西泠印社出版社,1987.

[14]篆学丛书[M]. 北京:中国书店,1983.

[15]中国美术全集. 书法篆刻编. 玺印篆刻[M]. 上海:上海书画出版社,1997.

[16]钱穆. 中国近三百年学术史[M]. 北京:商务印书馆,1997.

[17]陈天银. 中国篆刻技法[M]. 成都:四川大学出版社,1995.

[18]萧高洪. 印章历史与文化[M]. 南昌:江西教育出版社,2000.